Lernauftrag 2: Selbsthaltung

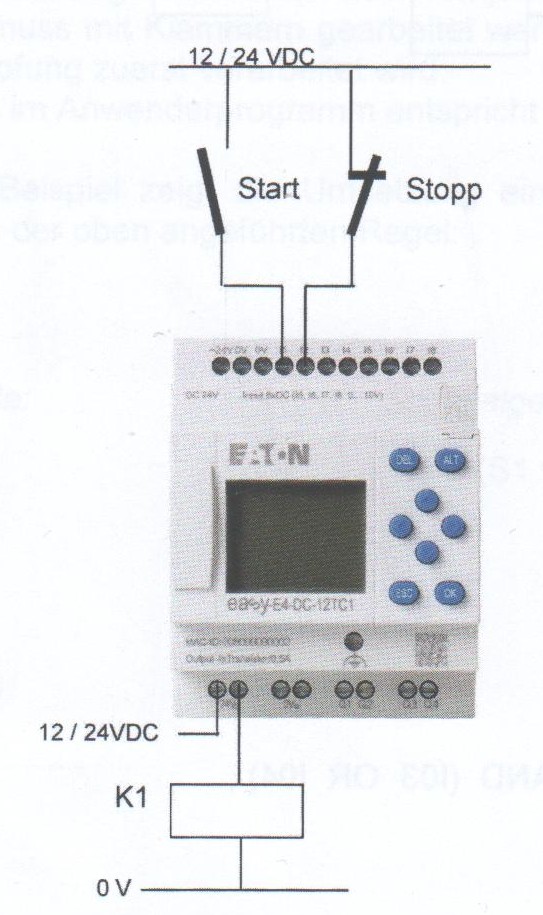

Dargestellt ist eine Selbsthaltung mithilfe einer EasyE4.

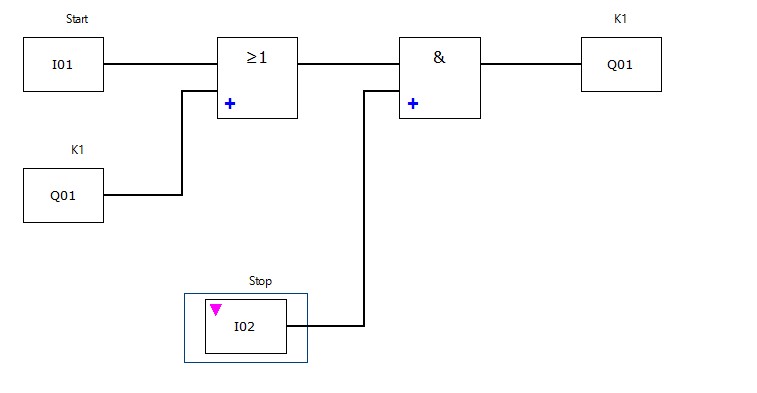

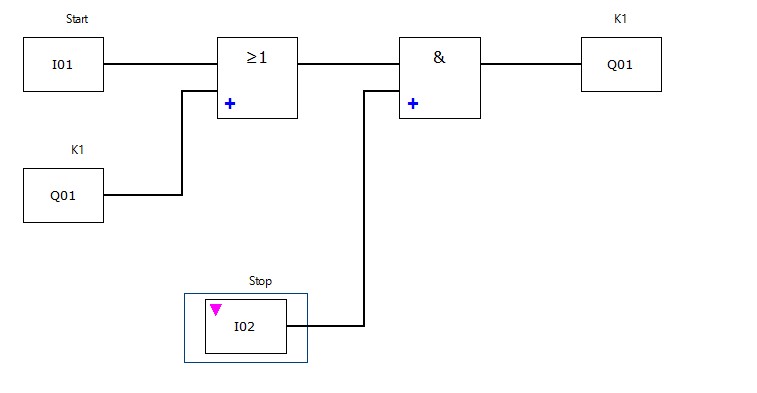

Intern läßt sich diese per FUP zum Beispiel folgendermaßen umsetzen.

Merker

Im Rahmen Lernfeld 3 und 4 lernten wir bereits das EVA-Prinzip (Eingabe-Verarbeitung-Ausgabe) kennen. Um dieses Prinzip in der Kleinsteuerung EasyE4 gut nachbilden zu können bietet es sich an Merker zu nutzen.

Ein Merker ist wie eine Variable und merkt sich einen Zustand.

Aktuell haben unsere Programme zwei Probleme:

- die Logik des Programms legt fest welche Betriebsmittel an welche Eingänge angeschlossen werden müssen

- die Logik des Programms legt fest welche Betriebsmittel an welche Ausgänge angeschlossen werden müssen

Verdeutlichung am Beispiel:

- Der EIN-Taster muss an Eingang 1 aŋeklemmt werden

- Der AUS-Taster muss an Eingang 2 angeklemmt werden

- Das anzusteuernde Betriebsmittel muss an Ausgang 1 angeklemmt werden

Schließt man die Betriebsmittel an andere Anschlüsse an, so wird die Steuerung nicht funktionieren.

Tritt nun der Fall ein, dass das angesteuerte Betriebsmittel K1 an einen anderern Ausgang angeklemmt werden soll, muss das gesamte Programm nach jedem Vorkommen von Q01 durchsucht werden und durch den neuen gewünschten Ausgang ersetzt werden. In größeren Programmen wird das schnell aufwendig und fehleranfällig.

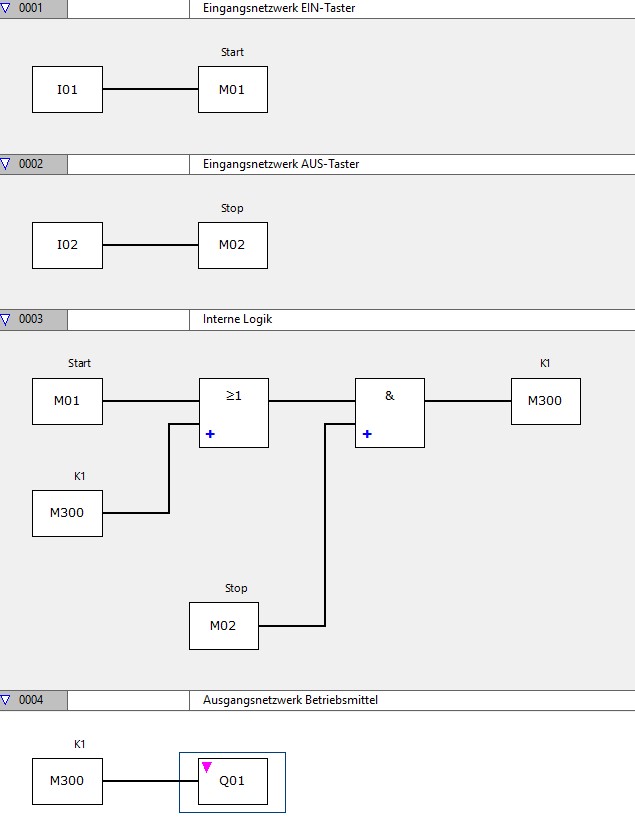

Eingangsnetzwerke (Merker M1-M99)

Verknüpfung der Eingangsklemmen mit Merkern des Bereichs M1-M99. Die Eingänge werden dabei nicht negiert.

Kapselung der internen Logik in mehrere Netzwerke

Die interne Logik verwendet ausschließlich Merker nach folgender Festlegung:

- M1-M99 Eingaben

- M100-M199 interne Zustandsmerker oder FlipFlops

- M200-M299 interne Sicherheitsmerker

- M300-M399 Ausgaben

Ausgangsnetzwerke (Merker M300-M399)

Verknüpfung der Merker M300-M399 mit den Ausgangsklemmen ohne Negierung.

Die Konvention für das Beispielprogramm umgesetzt sieht dann folgendermaßen aus:

Die Logik im dritten Netzwerk ist nun getrennt von den Belegungen der Eingangs- und Ausgangsklemmen. Möchte man beispielsweise den EIN-Taster auf Eingangsklemme 8 anschließen, so muss nur im Eingangsnetzwerk des EIN-Tasters an einer Stelle eine Änderung vorgenommen werden. Die eigentliche Logik des Programms bleibt unberührt.

Dieselbe Konvention setzen wir auch für Programme in KOP und ST um.

Aufgabe 1

Erstelle das Programm in FUP und überprüfe mit der Simulation, ob die Selbsthaltung funktioniert. Wende die Konventionen an.

Aufgabe 2

Ermittle ein gleichwertiges Programm in KOP, programmiere und simuliere es.

Fortgeschritten: Führe dieselbe Aufgabe mit strukturiertem Text (ST) durch.

Aufgabe 3

Vervollständige die Schützsteuerungsübung 1.

Entwickle ein Programm in FUP, programmiere und simuliere es.

Fortgeschritten: Führe dieselbe Aufgabe mit strukturiertem Text (ST) durch.

Aufgabe 4

Vervollständige die Schützsteuerungsübung 2.

Entwickle ein Programm in FUP, programmiere und simuliere es.

Fortgeschritten: Führe dieselbe Aufgabe mit strukturiertem Text (ST) durch.

Aufgabe 5

Vervollständige die Schützsteuerungsübung 3.

Entwickle ein Programm in FUP, programmiere und simuliere es.

Fortgeschritten: Führe dieselbe Aufgabe mit strukturiertem Text (ST) durch.

Aufgabe 6

Vervollständige die Schützsteuerungsübung 4.

Entwickle ein Programm in FUP, programmiere und simuliere es.

Fortgeschritten: Führe dieselbe Aufgabe mit strukturiertem Text (ST) durch.

Hier geht's weiter zum nächsten Lernauftrag.