Lernauftrag 10: Leitungsschutzschalter

Hier findest du die Lösungen.

Bereits im Lernfeld 2 haben wir Leitungsschutzschalter und ihre Auslösecharakteristiken kennengelernt.

Bevor wir uns dem Leitungsschutzschalter widmen machen wir jedoch einen kurzen Exkurs in den Bereich der Schmelzsicherungen.

Sowohl Leitungsschutzschalter als auch Schmelzsicherungen dienen dem Überstromschutz.

Schmelzsicherungen

Schmelzsicherungen werden im Allgemeinen eingeteilt in:

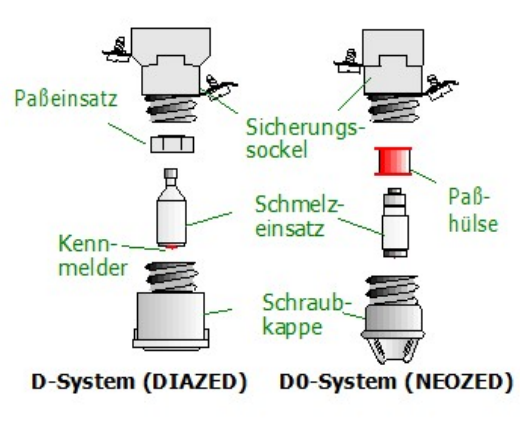

1) Schraubsicherungen (D- und D0-Sicherungen)

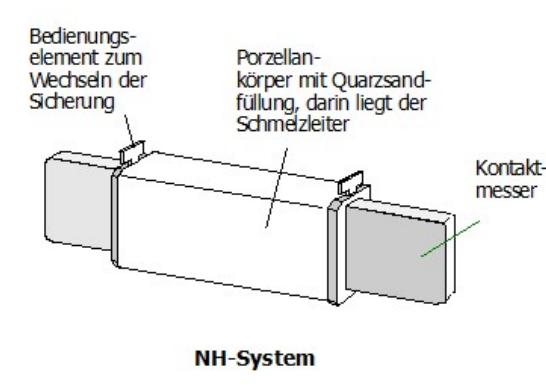

2) NH-Sicherungen

3) Gerätesicherungen (Feinsicherungen)

Während bei den Gerätesicherungen noch die Bezeichnungen träge, flink, superflink, etc. üblich sind, werden Schraub- und NH-Sicherungen durch die Angabe der Betriebsklasse gekennzeichnet. Im Unterschied zu NH-Sicherungen ist durch den Aufbau von Schraubsicherungen der Berührungsschutz gegeben. Schmelzsicherungen haben eine Reihe von Vorteilen. So haben sie z.B. ein sehr hohe Ausschaltvermögen. Es beträgt bei Sicherungseinsätzen für die Hausinstallation (D- oder D0-Sicherung) bis zu \(50\ kA\) und bei NH-Sicherungen \(100\ kA\). Darüber hinaus erfolgt durch das rasche Abschmelzen des Schmelzleiters im Kurzschlussfall eine schnelle Begrenzung des Kurzschlussstromes.

Begriffserklärungen:

Das D- und D0-System ist durch Unverwechselbarkeit des genormten Sicherungseinsatzes (Schmelzeinsatz) hinsichtlich des Bemessungsstromes gekennzeichnet. Es ist für industrielle Anwendungen und Hausinstallationen geeignet und durch Laien bedienbar. Sicherungen des D- und D0-Systems bestehen aus Sicherungssockel, Sicherungseinsatz (Schmelzeinsatz), Schraubkappe und Paßeinsatz/-hülse.

Das NH-System (Niederspannungs-Hochleistungssicherungssystem) ist für industrielle und ähnliche Anwendungen vorgesehen. Es besteht aus einem Sicherungsunterteil und dem auswechselbaren Sicherungseinsatz. NH-Sicherungen sind nicht unverwechselbar und bieten keinen Berührungsschutz.

Begriffserklärungen:

Bemessungsstrom: Der Bemessungsstrom eines Sicherungseinsatzes ist der Strom, mit dem dieser Sicherungseinsatz unter den vorgeschriebenen Bedinungen ohne nachteilige, die Funktion beeinträchtigende Veränderungen dauernd belastet werden kann.

Ausschaltstrom: Der Ausschaltstrom ist der höchste, unbeeinflusste (prospektive) Kurzschlussstrom, den eine Sicherung ausschalten kann.

Selektivität: Selektivität bedeutet, daß bei Reihenschaltung zweier oder mehrerer stromunterbrechender Vorrichtungen im Falle eines Kurzschlusses oder Überstroms nur die gewünschte, die der Fehlerstelle unmittelbar vorgelagerte Vorrichtung auslöst.

Selektivität bei Schmelzsicherungen ist gegeben, wenn sich ihr Bemessungsstromverhältnis um mindestens 1,6 unterscheidet (oder um zwei Bemessungsstromstufen).

Aufgabe 1

Beantworte in eigenen Worten folgende Frage:

1) Benenne Aufgaben von Überstromschutzeinrichtungen.

2) Erläutere, welche Aufgaben Paßhülsen und Kennmelder haben.

3) Sowohl NH-Sicherungen als auch D- und D0-Sicherungen sind Schmelzsicherung. Begründe, warum ein Laie Schmelzsicherungen des D- und D0-Systems selbst wechseln darf, NH-Sicherungen jedoch nicht.

4) Erläutere den Unterschied zwischen dem Bemessungsstrom und dem Ausschaltstrom einer Sicherung.

5) Erläutere wie Selektivität bei Schmelzsicherungen gewährleistet werden kann.

Aufgabe 2

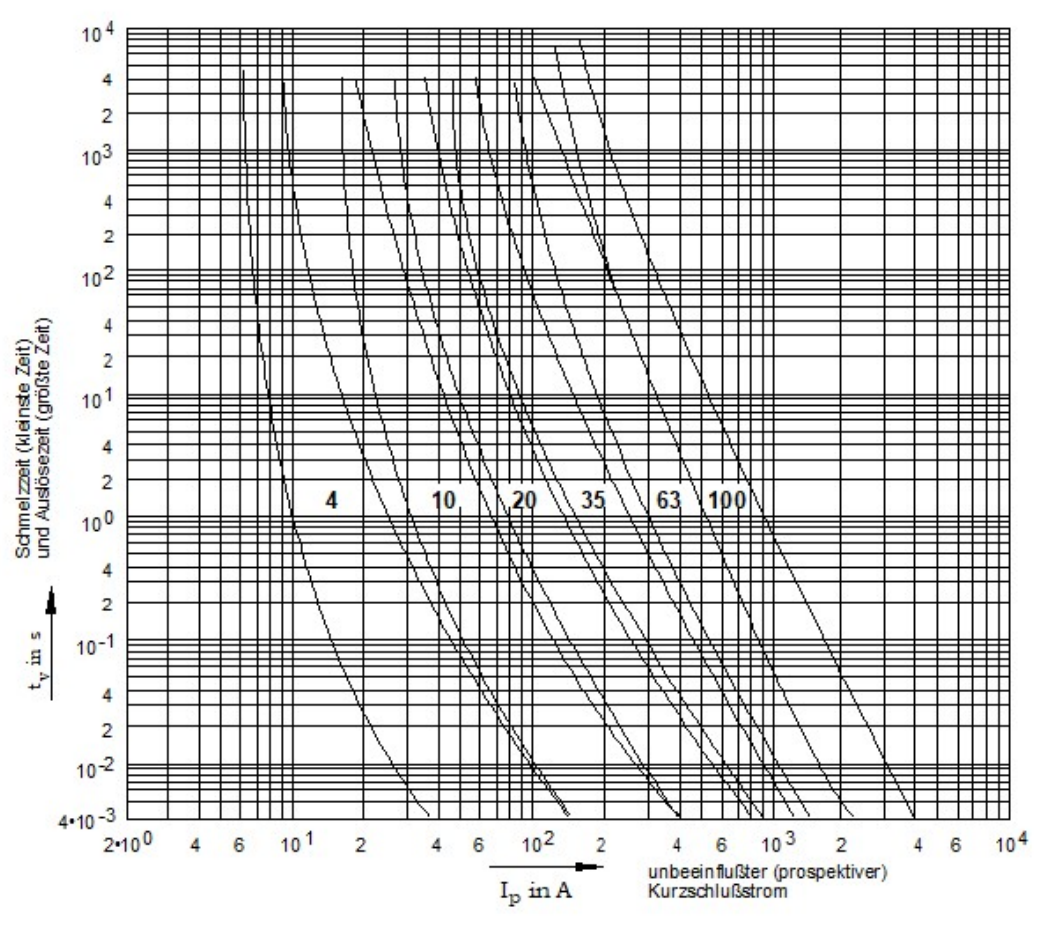

Bestimme mittels des Kennlinienfeldes nach welcher Zeit frühestens und spätestens eine \(20\ A\)-Sicherung bei folgenden Kurzschlusströmen auslöst.

1) \(I_p=40\ A\)

2) \(I_p=100\ A\)

3) \(I_p=700\ A\)

Aufgabe 3

Bis zu den Klemmen einer 3-fach-Wechselstromsteckdose, die für einen Nennbetrieb von \(230\ V/16\ A\) zugelassen ist, wurde meßtechnisch ein Netzinnenwiderstand von \(1,2\ \Omega\) festgestellt.

Dieser Wechselstromkreis, der mit einer Schmelzsicherung (gL \(16\ A\)) des D0-Systems geschützt ist, wird gleichzeitig von folgenden Betriebsmitteln belastet:

- Waschmaschine (\(230\ V/3,3\ kW\))

- Wäschetrockner (\(230\ V/3\ kW\))

- Wasserkocher (\(220\ V/1,7\ kW\))

1) Berechne den Strom, der durch die Stromkreissicherung fließt.

2) Ermittle den Zeit mithilfe der Abschaltkennlinie, nach der die Sicherung den Stromkreis abschaltet (Früheste und Späteste).

Leitungsschutzschalter

Aufgabe 4: Abschaltzeit

Der Endstromkreis aus Aufgabe 2 wird nun anstelle der D0-Sicherung mit einem LS-B16 abgesichert.

Ermittle die Zeit mithilfe der Abschaltkennlinie (Tabellenbuch), nach welcher der LS den Stromkreis abschaltet (Früheste und Späteste).

Aufgabe 5: Selektivität zwischen LS und Schmelzsicherung

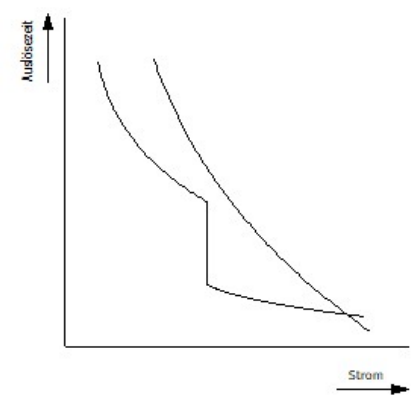

Im Kennlinienfeld sind die Kennlinien einer Schmelzsicherung und eines LS-Schalters abgebildet.

1) Ordne die Kennlinien jeweils LS und Schmelzsicherung zu.

2) Markiere im Kennlinienfeld den Punkt, ab dem es keine Selektivität gibt.

3) Erläutere an dem Beispiel den Begriff Backup-Schutz.

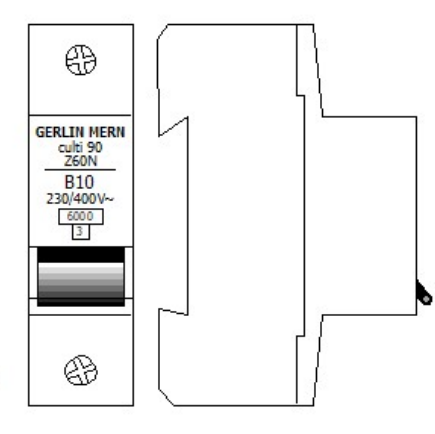

Aufgabe 6: Aufschriften

In einem Stromkreisverteiler einer Wohnung ist das abgebildete Schaltgerät montiert. Kreuze an, welche Aussage falsch ist.

- [ ] Abgebildet ist ein LS-Schalter

- [ ] Die Zahl "6000" bedeutet: Mit dem Schalter sind 6000 Schalthandlungen möglich.

- [ ] Die Abschaltcharakteristik ist B.

- [ ] Der Bemessungsstrom beträgt \(10\ A\)

- [ ] Der Schalter ist im Außenleiterpfad eines Drehstromsystems des öffentlichen TN-Verteilungssystems (Leiterspannung \(400\ V\)) einsetzbar.

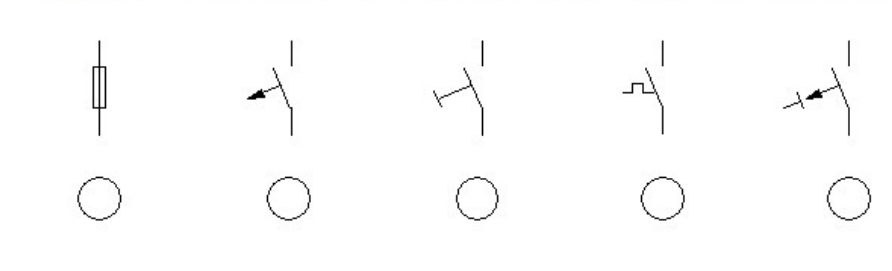

Aufgabe 7: Schaltzeichen

Kreuze an, welches Schaltzeichen einen LS-Schalter nach DIN 40900-4 darstellt.

Aufgabe 8: Aufbau

Bei nicht beseitigtem Fehler läßt sich ein LS-Schalter nicht wieder einschalten bzw. er läßt sich bei einem Fehler nicht im eingeschalteten Zustand blockieren. Kreuze an wie der Fachbegriff für diese Einrichtung lautet:

- [ ] Fehlereinschaltsperre

- [ ] Wiedereinschaltsperre

- [ ] Überlastsperre

- [ ] Freiauslösung

- [ ] Kurzschlusssperre

Aufgabe 9: Strombegrenzung

Kreuze an, was man bei einem LS-Schalter unter dem Begriff "Strombegrenzung" versteht:

- [ ] Die Schleifenimpedanz ist so hoch, daß der Strom begrenzt wird.

- [ ] Der Erderwiderstand ist so groß, daß der Strom begrenzt wird.

- [ ] LS-Schalter unterbrechen den Stromkreis so schnell, daß der theoretisch zu erwartende Kurzschlussstrom nicht erreicht wird.

- [ ] Der Widerstand der Betriebsmittel ist so groß, daß der Strom begrenzt wird.

- [ ] LS-Schalter unterbrechen den fehlerhaften stromkreis so schnell, daß kein Fehlerstrom entstehen kann.

Zusatzausflug Selektivität LS zu LS

Die Selektivität zwischen Sicherungen und LS ist ein vertraktes Thema und nicht so leicht zu behandeln.

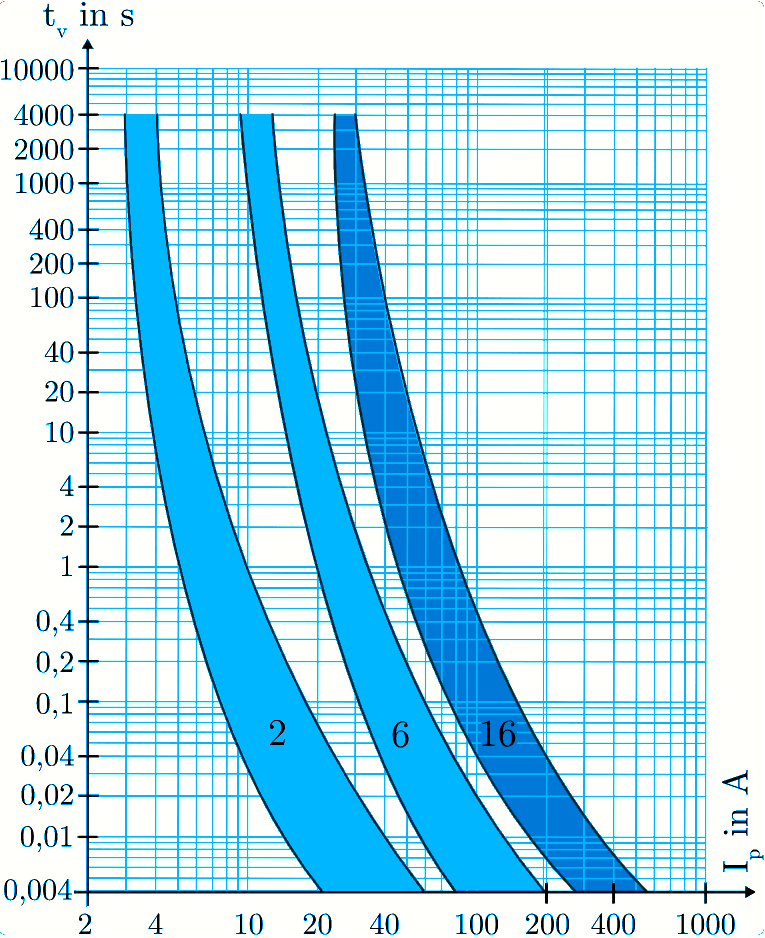

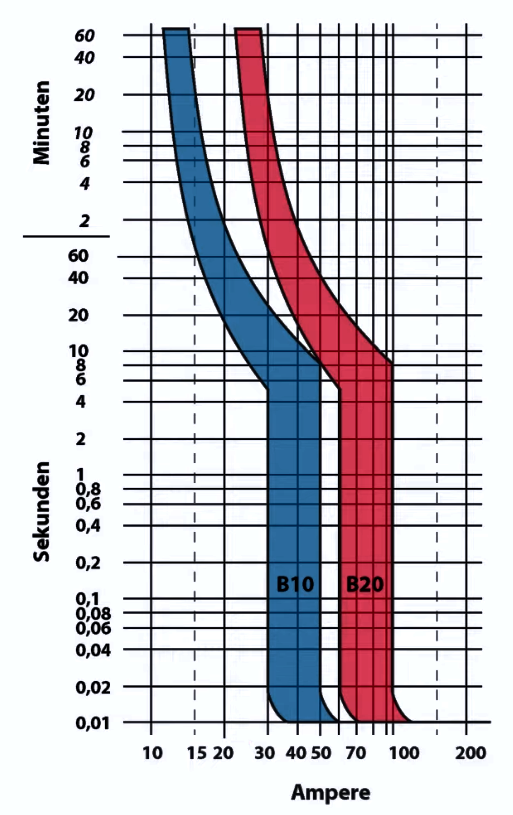

Verdeutlichen kann man dies prima, wenn man einen LS-B10 und einen LS-B20 in Reihe schalten. Stellen wir die Auslösezeiten dar:

Beachte, daß die X-Achse diesmal nicht das Vielfache des Nennstroms zeigt, sondern direkt in Stromstärke dargestellt ist.

Bis zu Strömen von \(50-60\ A\) wird immer der LS-B10 zuerst auslösen. Bei Strömen ab \(70\ A\) steht zu erwarten, daß auch der LS-B20 auslöst.

Wie sich zeigt, ist die Selektivität der LS hier abhängig vom zu erwartenden Kurzschlussstrom. Eine Betrachtung des zu erwartenden (prospektiven) Kurzschlussstromes über die Betrachtung der Fehlerschleifenimpedanz ist zwingend notwendig, damit eine Betrachtung der Selektivität von LS zueinander sinnvoll beantwortet werden kann.

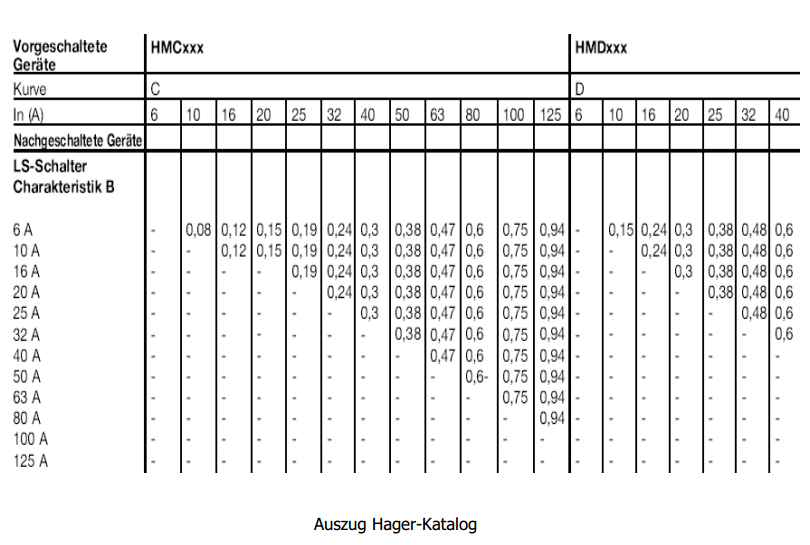

Die Hersteller von LS bieten Tabellen für die Bewertung, welche LS sich bis zu welchem prospektiven Kurzschlussstrom zueinander selektiv verhalten.

Die in der Tabelle angegebenen Werte sind Ströme in \(kA\).

Als Beispiel lesen wir aus dieser Tabelle ab, bis zu welchen prospektiven Kurzschlussstrom sich ein vorgeschalteter LS mit \(25\ A\) Nennstrom selektiv zu einem nachgeschalteten LS-B10 verhält:

- Erste Spalte bis zur Zeile \(10\ A\) gehen

- Die Zeile verfolgen bis wir in der Spalte C, 25 angekommen sind \(\Rightarrow 0,19\) / Die Zeile weiterverfolgen bis wir in der Spalte D, 25 angekommen sind \(\Rightarrow 0,3\)

- Bis zu einem prospektiven Kurzschlussstrom von \(0,19\ kA=190\ A\) verhält sich der LS-C25 selektiv zum LS-B10 / Bis zu einem prospektiven Kurzschlussstrom von \(0,3\ kA=300\ A\) verhält sich der LS-D25 selektiv zum LS-B10

Kurzschlussströme darüber führen dazu, daß beide LS auslösen könnten.

Es folgen noch zwei Zusatzaufgaben und drei Ausflüge zum Thema Selektivität, wer es gern vertiefend verstehen mag. Ansonsten geht es hier weiter zum nächsten Lernauftrag

Zusatzaufgabe 1

Ein Wechselstromkreis (\(U_0=230\ V\)), der mit einem LS-B16 geschützt ist und an den eine 3-fach-Wechselstromsteckdose angeschlossen ist, wird zunächst von einer Waschmaschine (\(230\ V/3,2\ kW\)) belastet. Während des Heiz- und Waschvorgangs sinkt die Klemmenspannung an der Steckdose auf \(219\ V\).

Noch während der Belastung durch die Waschmaschine wird an diesem Stromkreis gleichzeitig ein Geschirrspülmaschine (\(230\ V/3,4\ kW\)) und eine Kaffeemaschine (\(230\ V/800\ W\)) betrieben.

1) Berechne die Impedanz der Fehlerschleife, wenn davon auszugehen ist, daß der L-, PEN-, N- und PE-Pfad identische Übergangs- und Leiterwiderstände haben.

2) Ermittle die Zeit \(t_1\) mithilfe der Abschaltkennlinien (Tabellenbuch), nach welcher der LS den Stromkreis gegebenenfalls abschalten kann.

3) Ermittle die Abschaltzeit \(t_2\), wenn anstelle des benannten LS-B16 ein LS-B10 verwendet wurde.

Zusatzaufgabe 2

Im Berliner TN-C-S-System (Außenleiterspannun: \(400\ V\)) kam es in einem Verbraucher (Schutzklasse I) zu einem Körperschluss.

Als Schutzmaßnahme wurde "Schutz durch automatisches Abschlatung der Stromversorgung" mit LS-B16 angewendet. Die Netzimpedanz ist mit \(7,2\ \Omega\) bestimmt worden.

Berechne die Abschaltstromstärke und bestimme wann der LS frühestens und spätestens auslöst.

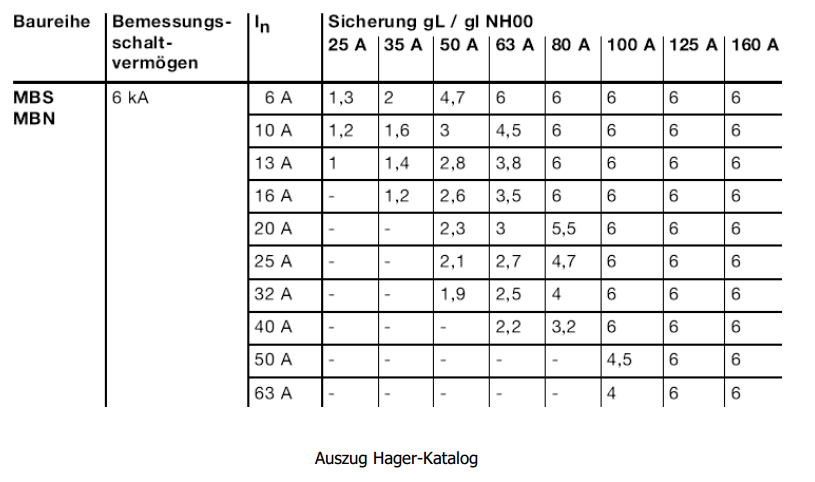

Zusatzausflug Selektivität Schmelzsicherung zu LS

Wir betrachten die Situation

Die Schmelzsicherung ist dem LS vorgeschaltet. Ein Blick in die Auslösekurven von Schmelzsicherung LS (siehe Aufgabe 5) zeigt, warum die Selektivität von vorgeschalteter Schmelzsicherung zu LS mit einem deutlich höheren prospektiven Kurzschlussstrom einhergeht. Der Auslösekurve der Schmelzsicherung fehlt die steile Flanke für den Kurzschlussfall, welche der LS aufweist.

Somit sind deutlich höhere prospektive Kurzschlussströme möglich unter Erhalt der Selektivität.

Auch hier sind die eingetragenen Werte Ströme in \(kA\).

Als Beispiel lesen wir erneut die Kombination aus vorgeschalteter Schmelzsicherung mit \(25\ A\) Nennstrom und nachgeschaltetem LS-B10 ab:

- In der Spalte \(I_n\) bis zur Zeile \(10\ A\) gehen

- Die Zeile verfolgen bis wir in der Spalte \(25\ A\) angekommen sind \(\Rightarrow 1,2\)

- Bis zu einem prospektiven Kurzschlussstrom von \(1,2\ kA=1200\ A\) verhält sich die \(25\ A\) Schmelzsicherung selektiv zum LS-B10

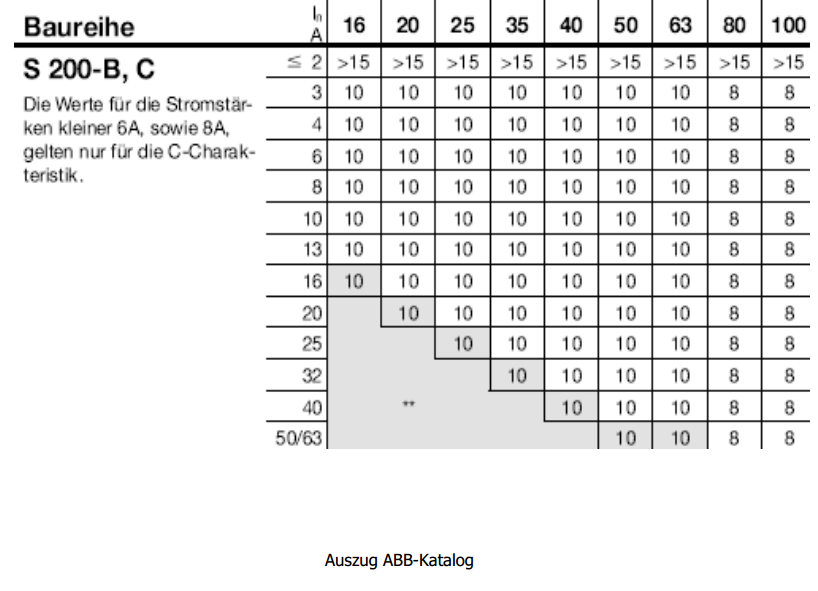

Zusatzausflug Selektiver-LS (SLS)

Betrachtet wird der Fall:

Der selektive LS (SLS) (hier S700 von ABB) erreicht seine Selektivitätseigenschaft durch ein verzögertes Ansprechen auf den Kurzschlussstrom.

Das verzögerte Ansprechen führt zu deutlich höheren prospektiven Kurzschlussströmen die nötig sind, damit beide LS zeitgleich auslösen.

Als Beispiel lesen wir erneut die Kombination aus vorgeschalteter SLS mit \(25\ A\) Nennstrom und nachgeschaltetem LS-B10 ab:

- In der Spalte \(I_n\) bis zur Zeile \(10\) gehen

- Die Zeile verfolgen bis wir in der Spalte \(25\) angekommen sind \(\Rightarrow 10\)

- Bis zu einem prospektiven Kurzschlussstrom von \(10\ kA=10\ 000\ A\) verhält sich der SLS mit \(25\ A\) selektiv zum LS-B10

Hier geht es weiter zum nächsten Lernauftrag.