Lernauftrag 6: Fehlerarten, Schutzklassen, ...

Hier findest du die Aufgaben ohne Lösungen.

Dieser Lernauftrag besteht größtenteils aus Rechercheaufgaben und Übersichten erstellen. Jede Aufgabe stellt ein paar Begriffe ins Zentrum und es gilt ihre Bedeutung zu egründen

Aufgabe 1: Schutzklassen

Recherchiere was Schutzklassen im elektrotechnischen Sinne sind. Erstelle eine Übersicht, welche Schutzklassen es gibt, welche Bedeutung sie haben.

Schutzklasse 0

Über Basisisolierung hinaus kein besonderer Schutz gegen elektrischen Schlag. Kein Anschluss an Schutzleitersystem. Besitzt kein eigenes Symbol. In Deutschland nicht zulässig.

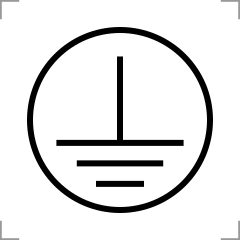

Schutzklasse 1: Schutzleiter

Alle elektrisch leitfähigen Gehäuseteile sind mit dem Schutzleitersystem verbunden. Bewegliche Betriebsmittel dieser Klasse haben eine Steckverbindung mit Schutzleiterkontakt. Einführung der Leitung mit mechanischer Zugentlastung. Klassische Nullung (PEN) bricht das Konzept dieser Klasse. Kein eigenständiges Symbol für diese Schutzklasse, da das Symbol die Erdung beschreibt.

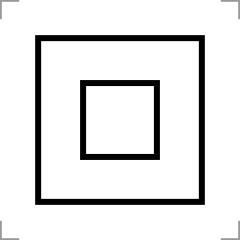

Schutzklasse 2: Schutz durch doppelte oder verstärkte Isolierung

Betriebsmittel dieser Klasse haben eine verstärkte oder doppelte Isolierung zwischen aktiven und berührbaren Teilen. Die Isolation wird so ausgelegt, daß sie der Bemessungsisolationsspannung entspricht und einen Berührstrom von maximal \(0,5\ mA\) zulassen.

Bewegliche Betriebsmittel dieser Schutzklasse erhalten keinen Anschluss an den Schutzleiter. Kabel, welche einen Schutzleiter enthalten, werden im Stecker angeschlossen, jedoch nicht an das Gehäuse des Gerätes.

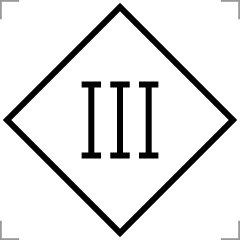

Schutzklasse 3: Schutz durch Kleinspannung.

Betriebsmittel dieser Schutzklasse arbeiten mit Sicherheitsheitskleinspannung (SELV), Schutzkleinspannung (PELV) oder funktionaler Kleinspannung (FELV).

Betriebsmittel dieser Klasse dürfen nur Stromquellen ensprechend ihrer Kleinspannungsart (SELV, PELV, FELV) angeschlossen werden. Unter anderem können dies sein:

- Batterien, Akkumulatoren

- Sicherheitstransformator

- Solarzellen im niedrigen Spannungsbereich

Nähere Beschreibungen zu SELV, PELV, FELV in einer späteren Aufgabe.

Aufgabe 2: IP-Schutzarten

Erstelle eine Übersicht, so daß du in der Lage bist IP-Bezeichnungen zu lesen und zu verstehen.

Elektrische Betriebsmittel werden mithilfe eines Gehäuses gegen Berührung, Staub und Wasser geschützt. Die IP-Schutzart gibt in zwei Ziffern an, wie umfassend dieser Schutz ist.

1. Ziffer

Die erste Ziffer beschreibt zeitgleich den Berührungsschutz und damit auch den Schutz gegen Schmutz-/Staubeintrag.

Die zweite Ziffer beschreibt den Schutz gegen Wassereintrag.

| 1. Ziffer | Schutz gegenb Berührung | Schutz gegen Fremdkörper |

|---|---|---|

| 0 | kein Schutz | kein Schutz |

| 1 | Schutz gegen Berührung mit dem Handrücken | Schutz gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser \(\geq 50\ mm\) |

| 2 | Schutz gegen Berührung mit einem Finger | Schutz gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser \(\geq 12,5\ mm\) |

| 3 | Schutz gegen Berührung mit einem Werkzeug | Schutz gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser \(\geq 2,5\ mm\) |

| 4 | Schutz gegen Zugang mit einem Draht | Schutz gegen feste Fremdkörper \(\geq 1\ mm\) |

| 5 | vollständiger Schutz gegen Berührung | Schutz gegen Staub in schädigender Menge |

| 6 | vollständiger Schutz gegen Berührung | staubdicht |

2. Ziffer

Die zweite Ziffer beschreibt den Schutz gegen Wasser.

| 2. Ziffer | Schutz gegen Wasser |

|---|---|

| 0 | kein Schutz |

| 1 | Schutz gegen Tropfwasser |

| 2 | Schutz gegen fallendes Tropfwasser, wenn das Gehäuse bis zu 15° geneit ist |

| 3 | Schutz gegen fallendes Sprühwasser bis 60° gegen die Senkrechte |

| 4 | Schutz gegen allseitiges Spritzwasser |

| 5 | Schutz gegen Strahlwasser (Düse) aus beliebigem Winkel |

| 6 | Schutz gegen starkes Strahlwasser |

| 7 | Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen |

| 8 | Schutz gegen dauerndes Untertauchen. (normalerweise bis 1m Wassertiefe) |

| 9 | Schutz gegen Wasser bei Hochdruck-/Dampfstrahlreinigung |

Wenn einer der beiden Ziffern nicht angegeben wird, dann wird diese durch ein X ersetzt, Bsp: IP6X

Aufgabe 3: Fehlerarten

Benenne die Fehlerarten und notiere dir die Bedeutungen.

- Körperschluss: leitende Verbindung zwischen einem Körper und aktiven Teilen elektrischer Betriebsmittel

- Kurzschluss: leitende Verbindung zwischen betriebsmäßig gegeneinander unter Spannung stehenden leitfähigen Teilen => im Fehlerstromkreis befindet sich kein Nutzwiderstand

- Leiterschluss: leitende Verbindung zwischen Leitern, wenn im Fehlerstromkreis ein Nutzwiderstand oder ein Teil des Nutzwiderstandes liegt.

- Erdschluss: Verbindung eines aktiven Leiters oder eines betriebsmäßig isolierten Neutralleiters mit der Erde oder mit geerdeten Teilen

Aufgabe 4: Basisschutz

Recherchiere die Anforderungen an Basisschutz unter normalen und unter besonderen Bedingungen.

Der Basisschutz ist der Schutz gegen direktes Berühren.

Unter normalen Bedingungen stellt der Basisschutz sicher, daß gefährliche aktive Teile einer Anlage nicht direkt berührt werden können. Der Basisschutz unter normalen Bedingung geht vom ungestörten Betrieb (Normalbetrieb) aus.

Erreicht wird der Basisschutz vornehmlich durch Basisisolierung aktiver Teile und Abdeckung bzw. Umhüllung gegen direktes Berühren.

Basisschutz ist erforderlich, wenn die Bemessungsspannung \(25\ V\) Wechsel- bzw. \(60\ V\) Gleichspannung übersteigt.

Besondere Bedingungen liegen vor, wenn es sich um Anlagen handeln, die nur von Elektrofachkräften oder elektrotechnisch unterwiesenen Personen betrieben und überwacht werden.

Der Basisschutz wird hier durch durch Hindernisse, Abschrankungen bewerkstelligt. Diese haben das Ziel unabsichtliches Berühren zu verhindern und Aufmerksamkeit für die Gefahr zu schaffen.

Ferner ist eine geeignete Anordnung von Betriebsmitteln unterschiedlichen Potentials notwendig, so daß eine gleichzeitige Berührung nicht möglich ist.

Aufgabe 5: Fehlerschutz

Recherchiere wozu der Fehlerschutz vonnöten ist und welche Anforderungen er erfüllen muss.

Der Fehlerschutz ist der Schutz gegen indrektes Berühren. Indirektes Berühren setzt voraus, daß es einen Fehlerzustand und zusammenbrechen des Basisschutzes gibt.

Ziel des Fehlerschutzes ist die Anlage im Fehlerfall automatisch abzuschalten.

Maßnahmen des Fehlerschutzes sind:

- Schutzerdung (Erdung über Schutzleiter): Notwendig für alle Betriebsmittel der Schutzklasse I

- Schutzpotentialausgleich über die Haupterdungsschiene: Ausgleich von eingeschleppten Fremdpotenzialen

- Automatische Abschaltung im Fehlerfall: Je nach Spannungslevel muß die Abschaltung innerhalb der normgerechten Zeit erfolgen

Aufgabe 6: Doppelte Isolierung

Recherchiere über die Thematik doppelte / verstärkte Isolierung. Begründe welche ortsveränderlichen Betriebsmittel in diese Klasse fallen müssen.

Doppelte Isolierung stellt mit einer Schicht den Basisschutz und mit einer zweiten Schicht den Fehlerschutz.

Alle Betriebsmittel mit Eurostecker (ohne PE-Leiter) müssen in diese Klasse fallen, sofern sie nicht im Bereich der Kleinstspannungen sind.

Aufgabe 7: Schutztrennung

Benenne die Auswirkung von Schutztrennung und wie diese umgesetzt wird.

Schutztrennung sorgt dafür, daß Netz und Verbraucher galvanisch getrennt sind. Somit sind die Potentiale zwischen Netz und Verbraucher getrennt. Genutzt werden dafür Trenntransformatoren.

Aufgabe 8: SELV, PELV, FELV

Recherchiere was hinter den Abkürzungen SELV, PELV und FELV steht. Erstelle dir eine Übersicht, wie sich die Bereiche abgrenzen

ELV (Extra Low Voltage)

Allgemin ist ELV definiert als Nennspannung \(\leq 50\ V\) Wechsel- bzw. \(\leq 120\ V\) Gleichspannung.

Die Spannung darf aus dem Netz NICHT durch Spartransformatoiren, Spannungsteiler oder durch Vorwiderstände erzeugt werden.

SELV (Safety Extra Low Voltage - Sicherheitskleinspannung)

In SELV-Stromkreise dürfen weder die Körper der Betriebsmittel noch die sekundärseitigen Stromkreise geerdet oder mit anderen Spannungssysteme verbunden sein.

Steckvorrichtungen für SELV-Stromkreise müssen gegenüber Steckvorrichtungen mit anderer Spannung unverwechselbar sein.

SELV-Stecker dürfen nicht in PELV-Steckdosen eingeführt werden.

PELV (Protective Extra Low Voltage - Schützende Kleinspannung)

PELV-Stromkreise entstehen, wenn der sekundärseitige Stromkreis oder der Körper des Betriebsmittels geerdet ist.

PELV-Stecker dürfen nicht in SELV-Steckdosen eingeführt werden.

Steckvorrichtungen für PELV-Stromkreise haben Schutzkontakte. Baulich werden sie so ausgeführt, daß sie nicht verwechselbar sind.

Gemeinsamkeiten SELV und PELV

Nennspannung \(AC \leq 25\ V\) bzw. \(DC\leq 60\ V\) => kein Basisschutz notwendig. Ausnahme stellen Betriebsmittel erhöhter Gefährdung, wie zum Beispiel Spielzeug dar, welche dennoch Basisschutz erfordern.

Stecker in SELV- und PELV-Stromkreisen dürfen keinen Schutzkontakt haben.

FELV (Functional Extra Low Voltage - Funktionskleinspannung)

In FELV-Stromkreisen werden die Körper des Betriebsmittels mit dem Schutzleiter des Primärstromkreises verbunden.

Der Basisschutz muß mit der Nennspannung des Primärstromkreises ausgeführt werden. Die automatische Abschaltung erfolgt über den Primärstromkreis.

Aufgabe 9: Schutz im TN-System

Recherchiere die Besonderheiten des Schutzes im TN-System.

Alle Körper der Betriebsmittel mit dem Erdungspunkt des Versorgungsnetzes durch Schutzleiter PE oder PEN-Leiter verbunden.

Körperschluss: Fehlerstromkreis über Schutzleiter geschlossen zur Schutzeinrichtung.

Fehlerschleifenimpedanz \(Z_S\) umfasst:

- Widerstände des Transformators

- Widerstand des vorgelagerten Stromnetz

- Widestand des Außenleiter bis zum Fehlerort

- Widerstand des Schutz- oder PEN-Leiters

Maximale Abschaltzeiten im TN-System

| Nennwechselspannung \(U_0\) | Abschaltzeit \(t_a\) |

|---|---|

| \(50\ V<U_0\leq 120\ V\) | \(0,8\ s\) |

| \(120\ V<U_0\leq 230\ V\) | \(0,4\ s\) |

| \(230\ V<U_0\leq 400\ V\) | \(0,2\ s\) |

| \(U_0>400\ V\) | \(0,1\ s\) |

| Der Fehlerstrom über die Fehlerschleife muß ausreichend groß werden, damit die automatische Abschaltvorrichtung abschaltet. Die Leiterquerschnitte und Schutzeinrichtungen müssen entsprechend ausgelegt werden, daß dies in den festgelegten Zeiten erfolgt. |

=> In TN-System fungieren meist Überstromschutzeinrichtungen (Sicherung, LS) als Fehlerschutz.

Aufgabe 10: Schutz im TT-System

Recherchiere die Besonderheiten des Schutzes im TT-System.

Alle Körper der zu schützenden Betriebsmittel werden an einen gemeinsame Anlagenerder \(R_A\) angeschlossen. Der Sternpunkt des Transformators \(R_B\) ist getrennt geerdet.

Im TT-System werden alle Körperschlüsse zu Erdschlüssen.

Wie in TN-Systemen gilt es das fehlerhafte Betriebsmittel in vorgeschriebenen Abschaltzeiten automatisch abzuschalten.

Fehlerschleifenimpedanz \(Z_S\) umfasst:

- Widerstände des Transformators

- Widerstand des vorgelagerten Stromnetzes

- Widerstand des Außenleiters bis zum Fehlerort

- Widerstand des Schutzleiters

- Widerstand des Erdungsleiters

- Widerstand des Anlagenerders \(R_A\)

- Widerstand der Erdung des Transformators \(R_B\)

- Erdwiderstand

=> notwendiger Fehlerstrom für die Überstromschutzeinrichtung wird oft nicht erreicht

=> in TT-Systemen vorzugsweise RCDs (FI) als Fehlerschutz eingesetzt.

| Nennwechselspannung \(U_0\) | Abschaltzeit \(t_a\) |

|---|---|

| \(50\ V<U_0\leq 120\ V\) | \(0,3\ s\) |

| \(120\ V<U_0\leq 230\ V\) | \(0,2\ s\) |

| \(230\ V<U_0\leq 400\ V\) | \(0,07\ s\) |

| \(U_0>400\ V\) | \(0,04\ s\) |

| ##### RCD für den Fehlerschutz |

Zu erfüllen ist, daß die Berührungsspannung am Anlagenerder im Fehlerfall \(50\ V\) nicht überschreitet. Somit gilt es den Widerstand des Anlagenerders \(R_A\) mit dem Differenzstrom \(\Delta I_N\) des RCD in Einklang zu bringen:

\(R_A\leq \frac{50\ V}{\Delta I_N}\)

Höchstwerte für Erdungswiderstände \(R_A\):

| RCD mit \(I_{\Delta N}\) | \(R_A\) bei \(U_L=50\ V\) | \(R_A\) bei \(U_L=25\ V\) |

|---|---|---|

| \(0,01\ A\) | \(5000\ \Omega\) | \(2500\ \Omega\) |

| \(0,03\ A\) | \(1665\ \Omega\) | \(832\ \Omega\) |

| \(0,3\ A\) | \(165\ \Omega\) | \(82\ \Omega\) |

| \(0,5\ A\) | \(100\ \Omega\) | \(50\ \Omega\) |

| Diese Erdungswiderstände sind gut zu erreichen und somit die rechtzeitige Abschaltung durch RCD sichergestellt. |

Selektivität wird in TT-Systemen durch zeitverzögerte RCD in Reihe zu nachgeschalteten RCD erreicht.

Aufgabe 11: Schutz im IT-System

Recherchiere die Besonderheiten des Schutzes im IT-System.

Der Sternpunkt des Transformators ist isoliert oder über eine hohe Impedanz geerdet.

Alle Körper der zu schützenden Betriebsmittel der Anlage sind über einen gemeinsamen Erder geerdet.

Im IT-System erfolgt beim Auftreten eines ersten Fehlers (Körperschluss) keine Abschaltung, sondern eine Meldung, z.B. optisches und/oder akustisches Signal mittels Isolationsüberwachungseinrichtungen.

Beim Entstehen nur eines Fehlers fließt nur ein geringer Strom \(I_d\), bedingt durch die kapazitiven Eigenschaten der Leitung. Das Potential wird durch den Schutzleiter aufgenommen und zur Erde ausgeglichen. Solange die Bedingung \(R_A\cdot I_d\leq 50\ V\)$ gilt, wird die zulässige Berührungsspannung nicht überschritten.

Gefahr besteht hier noch nicht, da alle Körper über den Schutzleiter das gleiche Potential haben.

Ein zweiter Fehler in einem anderen Außenleiter führt jedoch zum Kurzschluss und muß durch eine Überstromschutzeinrichtung (Sicherung/LS) zur automatischen Abschaltung führen.

Die Fehlerschleifenimpedanz \(Z_S\) beinhalten:

- Widerstände des Transformators

- Widerstand des vorgelagerten Stromnetz

- Widerstand des Außenleiters bis zum ersten Fehler

- Widerstand des Außenleiters bis zum zweiten Fehler

=> Impedanz der Fehlerschleife größer als im TN-System

=> \(Z_S\leq\frac{U}{2\cdot I_a}\) muß gelten

=> Fehlerschleifenimpedanz darf nur halb so groß sein wie im TN-System

Die Abschaltzeiten entsprechen denen des TN-Systems

Hier geht es weiter zum nächsten Lernauftrag.